Qu'est-ce qui est chaud

- Kneecap contre le lobby israélien : comment un groupe rebelle a secoué la Grande-Bretagne

- De chouchou des médias à Persona Non Grata : le parcours de Greta Thunberg

- Révélations : les pays de l'UE condamnant le génocide de Gaza signent secrètement des accords d'armement d'un milliard de dollars avec Israël

- Un responsable de la campagne britannique de solidarité avec la Palestine admet avoir collaboré avec un ancien espion israélien

- La dictature salvadorienne de Nayib Bukele : fabriquée en Israël

Dernières actualités

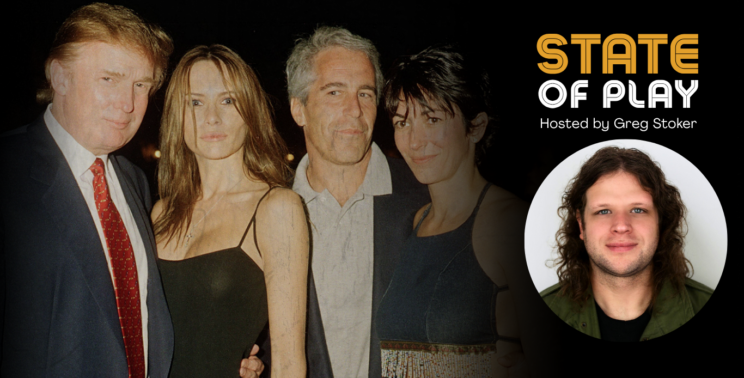

Grande et belle dissimulation : Epstein, ICE et l'État de guerre MAGA

Epstein est parti, les dossiers sont scellés et le ministère de la Justice de Trump déclare l'affaire close. Pendant ce temps, l'ICE devient la troisième force militaire mondiale. Greg Stoker explique pourquoi la véritable histoire n'a jamais été une question de justice, mais de contrôle.

Aidez-nous à lutter contre le déclin de la liberté sur Internet

Shadowbanning, suspension, attaques DDoS et manipulation de contenu en ligne : les médias d’information indépendants luttent contre la montée des attaques contre la liberté sur Internet. Nous sommes à une époque où il est de plus en plus difficile de faire entendre sa voix. Mint Press News s’adapte toujours pour trouver la meilleure façon d’être là pour vous.

Donner aujourd'hui